吉備津神社とは?

岡山県岡山市北区吉備津の吉備中山の北西麓に鎮座する、かつての備中と備前の国境に建つ、主祭神として大吉備津彦大神を祀る神社。吉備津造 とも言われる 国宝 の比翼入母屋造の桁行約14.6m、梁間約17.7m、棟高約12m、建築面積約78坪の本殿と、約23坪の一体化した拝殿が特徴的。

平安時代から全国的にその名が知られる 吉備国総鎮守 で、とても珍しい「鳴釜神事」でも有名な神社。三国に分割後は 備中国一宮 となり、北東麓にある備前国一宮の 吉備津彦神社 はその分霊を祀る。

境内には「南隋神門」から続く、398mのなだらかな「廻廊」や、受験生に人気の学問・芸能の神様を祀る「一童社」、四季の花々や樹齢600年を超す「イチョウの御神木」など見所が多い。

例年6月30日に「夏越の大祓」が、7月31日に「夏越祭」が行われ、祭りに合わせて 茅の輪くぐり が行える。

吉備津神社 の 広告

桃太郎のモデルとされる吉備津彦命を祀る備中国一宮だよ!

鬼退治の神話が残る社で、開運招福・厄除け・延命長寿などのご利益を授かろう! ただし鳴釜神事は遊び半分でやらないこと!

総延長398mのなだらかな廻廊を歩こう!

国宝の本殿・拝殿の参拝だけでなく、両脇の社殿や花木の眺めを楽しみつつ廻廊を歩いてみよう!

受験生は一童社で絵馬の奉納を!

一童社の祈願トンネルをくぐりお参りし、絵馬の奉納とありがたい「みちびき」のお言葉を!

吉備津神社 の 魅力

吉備津神社 の 見どころ

備中国一宮の吉備津神社

JR吉備津駅より線路沿いに東へと歩いて行くと、やがて正面に常夜燈が見え「吉備津の松並木」と言われる参道に出る。そこを右に曲がり「ニの鳥居」を抜けまっすぐ進むと、吉備中山の北西麓に鎮座する社殿が現れる。ちなみに左に行くと西国街道に出るのだが、そこに「一の鳥居」が建っている。

吉備津神社の社号標と北随神門

松並木の参道や駐車場からのアクセスは、内閣総理大臣だった犬養毅の筆による吉備津神社の社号標が建つ北の入口からとなる。石段を上ると室町時代の1543年に再建された国の重要文化財となっている北随神門があり、そこからさらに石段を上ると正面に拝殿・本殿が見える。

吉備津神社の拝殿

備中国一宮の吉備津神社には、吉備津彦神社と同じく主祭神として大吉備津日子命(吉備津彦命)が祀られている。孝霊天皇の第3皇子で、崇神天皇10年に四道将軍の一人として西道(山陽道)に派遣され、弟の若日子建吉備津彦命(稚武彦命)とともに吉備を平定した神様で、古代豪族の吉備氏のルーツであり桃太郎のモデルともされる。

吉備津神社の神事

吉備津神社では、初宮詣や七五三・各種祈祷・厄除けの他に神前結婚式も行われる。また温羅伝説による鬼の首が眠る上に建つ御竈殿では、釜の鳴り方により鬼が吉凶を知らせる神秘的な「鳴釜神事」が行われる。釜の鳴り方は様々で、ただ大きいだけ長いだけではダメで、その音色の心地良さや響きが大事で、特に本人がどう捉え感じるかが重要とされる。

国宝の吉備津神社の本殿・拝殿

吉備津彦信仰の総本社となる吉備津神社の本殿・拝殿は2度焼失しており、現在の建物は室町時代の1390年より後光厳天皇の命を受けた3代将軍 足利義満が造営を開始し、5代将軍 足利義量の世の1425年に再建され遷座した社で、本殿・拝殿を合わせて1棟として1952年に国宝に指定されている。

比翼入母屋造の本殿・拝殿

入母屋造が2棟連なるその形態は、中山法華経寺の祖師堂が似つつも、吉備津神社の伸びやかで美しい比翼入母屋造の社殿の造りは、他に類を見ない造りとされ「吉備津造」と言われる。航空写真で見ると、屋根が「H―」になっているのがわかる。一度見たら忘れない造りだ。

池泉庭園

吉備国の総鎮守で備中国の一宮らしく、境内のどこを訪れても抜かりない。岩山宮や本宮社、細谷川の石碑辺りまで広い境内を巡ってみたが、どこも手入れが行き届いていてきれいだった。この池泉庭園も、池に泳ぐ鯉もさることながら、燈籠や石組みだけでなく剪定も行き届いていた。

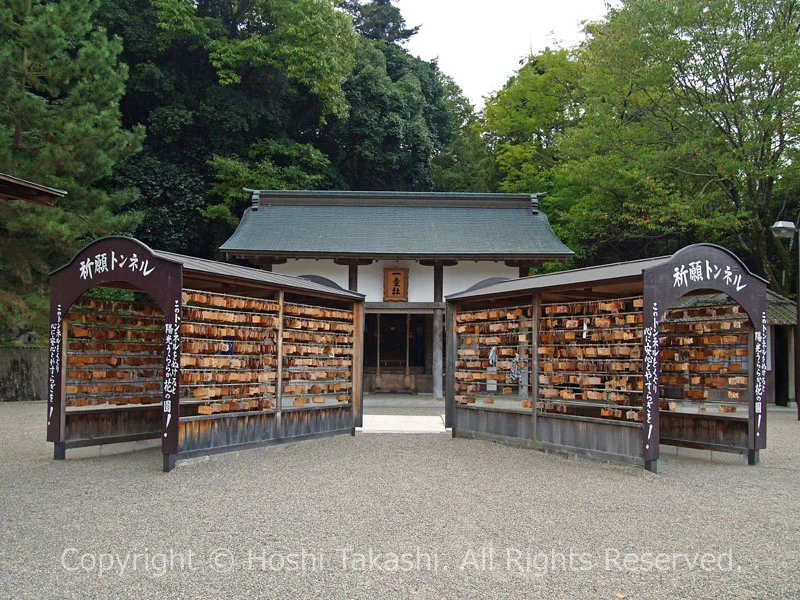

一童社

江戸時代の国学者たちも篤く信仰したという、学問の神様である菅原道真公と、芸能の神様である天鈿女神を祀る一童社。毎年多くの受験生が合格祈願で訪れる社の前には、ハの字型に祈願トンネルがあり、桃太郎の絵馬をはじめ進学や芸事上達を願うたくさんの絵馬が奉納されている。

一童社の祈願トンネル

祈願トンネルの入口には、「このトンネルをぬけると陽光うららか花の園!」「このトンネルをくぐり心に安心とやすらぎを!」の文字があり、帰り道には頭上に「明るい門出」、両袖に「栄光への旅立ち!」「勝利はわが手に!」の言葉が刻まれている。

みちびき

一童社には、明治天皇やその皇后だった昭憲皇太后の御歌など、若人に向けた人生歌を選び綴った「みちびき」と言われるおみくじのようなものがある。吉凶による運勢は無いが心強い言葉で、これが合格の文字に結ばれている。また合格のお礼参りで納めるダルマの納め処もある。

吉備津神社の廻廊

吉備津神社の本殿から南随身門を経て御供殿や本宮社へと続いている、何とも絵になる美しい廻廊だ。戦国時代の天正年間の1579年に再建されたものというから、あの安土城の天主が完成した年と同じだ。現在は岡山県の重要文化財に指定されているが、国の指定になる日も遠くないだろう。廻廊を歩きがてら、境内にある梅林や紫陽花園・牡丹園・椿園などを巡ってみよう。

圧巻の総延長398mの廻廊

切妻造本瓦葺の屋根に一軒・疎垂木の簡素な構造となっている廻廊だが、実に総延長398mという長さだ。一直線ながら自然の地形を活かした緩やかな勾配を持つ造りで、歩いていて先が見通せない所がまた良い。

ロケ地となる美しい廻廊

この美しい廻廊はロケ地としても有名で、2021年に公開された岡田准一さんが新選組副長の土方歳三を演じた映画『燃えよ剣』や、2023年に放送された吉岡秀隆さんが金田一耕助を演じたNHKドラマ『犬神家の一族』にも登場している。

御神木のイチョウ

本殿・拝殿の東側、社務所と祈祷殿との間にある、樹高18m 幹周4.4mで推定樹齢600年超とされる吉備津神社の御神木となっている大イチョウだ。例年11月初旬より鮮やかに黄葉しはじめ、境内に花を添える。まだまだ若々しく生命力あふれる木だが、雄木なのか銀杏の実はならないという。

吉備津神社の風月燈籠

御神木のイチョウに吊り下げられているものをはじめ、境内には吊燈籠が多く見受けられる。平安時代末期に源頼政が奉献したとの伝承が残る、吉備津神社の神宝である鉄造の「風月燈籠」を原型通りに鋳造したもので、古来風流人に愛されてきた風月の透かしが、何とも風雅で趣がある。

矢置岩

吉備津彦命が鬼ノ城に住む温羅(鬼神)との戦いの際に、矢を置いたとされる岩。毎年1月3日に執り行われる、天高く矢を射る「矢立の神事」のルーツともなっている岩。

犬養木堂像(犬養毅の銅像)

駐車場に建つ五・一五事件で暗殺された第29代内閣総理大臣の犬養毅の銅像。遠祖の犬飼健命は吉備津彦命の随神であったとされ、吉備津神社の社号標も犬養毅の筆によるもの。

吉備津神社 の 見頃・おすすめ時期

| 1月初詣 歳旦祭 矢立の神事 |

2月ツバキ | 3月御誕辰祭 お花見 |

4月ツツジ | 5月春季大祭 七十五膳据神事 ボタン・花菖蒲 |

6月夏越の大祓 アジサイ |

7月夏越祭 | 8月 | 9月 | 10月秋季大祭 七十五膳据神事 |

11月七五三の祭 | 12月年越しの大祓 除夜祭 |

吉備津神社 の 基本情報

| 名称 | 吉備津神社 |

|---|---|

| 読み方 | きびつじんじゃ |

| 英訳 | Kibitsu-jinja Shrine |

| 郵便番号 | 〒701-1341 |

| 所在地 | 岡山県 岡山市 北区吉備津931 |

| 駐車場 | あり |

| お問合せ | 086-287-4111 |

| 公式HP | 吉備津神社 |

| アクセス | 現在地 からの ルート と 所要時間 |

| 登録・指定 | 日本遺産 国宝 国の重要文化財 国の重要無形民俗文化財 |

| 選定・表彰 | 吉備国総鎮守 備中国一宮 など |

Instagram

Instagram Threads

Threads X.com

X.com