|

|

和歌山県旅行観光ガイド『潮岬』 |

|

|

Vol . 110 |

| 潮岬 |

| (和歌山県 東牟婁郡串本町) |

|

|

| ‐ Wakayama ‐ |

| 和歌山 |

| Presented By 星★聖 |

|

|

潮岬(和歌山 串本) |

|

| ■国内旅行観光ガイド『名勝・史跡★百景』

> 潮岬 |

潮岬をご覧になるにあたって

潮岬をご覧になるにあたって |

|

|

■ 潮岬とは?

|

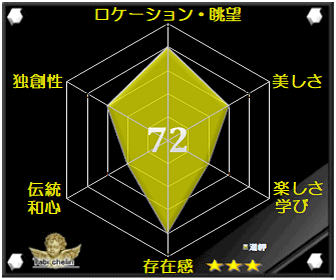

紀伊半島の南部、和歌山県の串本町にある台風情報でおなじみの岬で、北緯33度25分58秒で本州最南端となる岬。正確には先端にあたる太平洋に突き出たクレ崎が本州最南端となる。

岬には、かつて海軍の望楼が築かれていた望楼の芝生や、360度の大パノラマが楽しめる潮岬観光タワー、そして少し離れた所に、「あなたが選ぶ日本の灯台50選」に選ばれた、1873年9月15日に本点灯を開始した、高さは22.51mの潮岬灯台がある。 |

|

|

|

|

|

| おすすめシーズン |

| 1月 |

2月 |

3月 |

4月 |

5月 |

6月 |

7月 |

8月 |

9月 |

10月 |

11月 |

12月 |

|

|

|

|

|

|

キャンプ |

|

|

|

|

|

潮岬観光タワーから、望楼の芝生からとは違った眺めを楽しもう!

潮岬観光タワーから、望楼の芝生からとは違った眺めを楽しもう!

ちょっと離れているけど、潮岬灯台へ行って燈台に上ってみよう!

ちょっと離れているけど、潮岬灯台へ行って燈台に上ってみよう!

夏休み限定だけど、キャンプなら朝日と夕陽が楽しめるよ!

夏休み限定だけど、キャンプなら朝日と夕陽が楽しめるよ! |

| ~ 潮岬 編 ~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 基本情報 |

|

| ■名称:潮岬 |

| ■読み方:しおのみさき |

| ■所在地:和歌山県東牟婁郡串本町潮岬 |

| ■問合せ:0735-62-3171(串本町観光協会) |

|

|

|

|

| 星★聖の名勝・史跡探訪記 『潮岬』 編 |

ある意味とても不名誉な岬の名は? ある意味とても不名誉な岬の名は?

異常気象があたり前のように語れる今日ですが、強大な台風が日本列島を襲うたびに、「室戸岬」とともにテレビやラジオでその名が登場する、誰でも一度は耳にしているとても有名な岬があります。

全国区で知られているという反面、ある意味とても不名誉な覚え方をされてしまっているその岬が、紀伊半島の南端にある 『潮岬』(しおのみさき)です。

本来の岬としての景観のすばらしさや、観光地としての魅力よりも、災害に関連づけて覚えられてしまっているという、なんとも皮肉な感じのこの岬ですが、わたしが住む静岡にも、同じようなイメージを持つ「御前崎」や「石廊崎」といった岬があります。

この潮岬も、それらの岬たちとともに、台風接近時の位置情報に使われることが多く、ついついその名を聞くと、悪いイメージを連想してしまいます。

この潮岬に纏わる台風のイメージにおいて、最も象徴的な出来事としては、1959年9月に日本列島を襲った伊勢湾台風があげられます。

最大風速60mと言われたこの台風は、潮岬の西15kmに上陸し、東海・近畿地方に大きな傷跡を残しました。

死者・行方不明者が5000人を超えるという大災害となったこの台風は、室戸台風、枕崎台風とともに、昭和の三大台風と言われており、地元の方ならずとも、紙面を通じてその恐ろしさをまざまざと感じた方は数多いのではないでしょうか。

本州最南端の地、潮岬! 本州最南端の地、潮岬!

そんな潮岬は、東経135度45分45秒、北緯33度25分58秒に位置する岬で、日本地図を見ると、東京と鹿児島を結んだライン上の、ちょうど真ん中あたりにあります。

「橋杭岩」などの奇岩が多いことで知られる和歌山県の串本町に位置しているこの岬は、岬の先端にあたる太平洋に突き出たクレ崎が、本州最南端の地としても知られています。

わたしがはじめてこの潮岬を訪れたのは、二十歳前後の時だったかと思いますが、たまたま知った本州最南端の地であるという言葉の響きにつられ、ただただその地に立ってみたいという衝動からでした。

いつ頃からそうなったかは定かではありませんが、もともと観光地でなくとも、岬の先端などに立つことが好きであり、中でも北海道から九州までの東西南北の最先端に立つことは、個人的にはちょっと特別な想いがありました。

訪れてもただ海と岩があるだけで、何もないようなところばかりですが、せっかく近くまで行っておきながら、足を伸ばさずにはいられないという衝動と、折に触れ日本地図を眺める度に、海岸線や先端が気になってしまうその性格、そして家に帰ってから旅を振り返りながら、ここに行っておけばよかった・・・と後悔したくない気持ちから、余計な距離を走ったり、無駄な時間やお金を使いながらも、ついつい足を伸ばして、それらの岬へ訪れるようになりました。

47都道府県に行くことは簡単に出来ますが、「鉄腕DASH!」のソーラーカー「だん吉」のごとく、海岸線を制覇していくということは、結構大変なことであり、常日頃、そういう日本一周の旅に憧れている気持ちと、何か1ヶ所づつ制覇していくという日本列島を旅する上での楽しみが、後押ししている部分もあります。

かなりマニアックな楽しみ方かもしれませんが、今この文章を読まれている方の中にも、同じような気持ちで、この地に立った方もおられるのではないでしょうか。

そんな意味でも重要な一角をなしているのが、本州最南端の地、ここ潮岬です。

太平洋を望む、望楼の芝生! 太平洋を望む、望楼の芝生!

この潮岬は、1936年に指定された吉野熊野国立公園内にあり、荒々しい海の景観が楽しめる場所となっていますが、最近では2004年に、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界文化遺産に登録された、那智山や熊野古道巡りなどとともに訪れる方も多いようです。

そんな潮岬は、観光地として、大きく2つの地区に分かれます。

ひとつが、「潮岬観光タワー」が建ち、前述の本州最南端の地である証の石碑が建つ一帯で、一面芝生で覆われた広場の緑がとても印象的な場所です。

約3万坪とも言われるこの広大な芝が美しい広場は、「望楼の芝生」と言われ、その名が示しているとおり、 かつてこの広場には、海軍の望楼が築かれていました。

この望楼の芝生の一角には、キャンプ場もあり、夏休みやGWなどは、多くのライダー達で賑わいます。

望楼の芝生を、国道から海岸に向けて歩いて行くと、正面に本州最南端の文字が刻まれた石碑が見えてきます。

思わずパチリ!と記念写真を撮りたくなるこの石碑の向こうには、太平洋の壮大な眺めが待ちうけており、特に朝日と夕陽の両方の景観が楽しめることが、この潮岬で一晩過ごす楽しみのひとつでもあり、キャンプの特権でもあります。

そんな望楼の芝生越しに、眼下に太平洋の壮大な眺めが楽しめるのが、潮岬観光タワーです。

海抜100mにある展望室からは、360度の大パノラマが楽しめ、望楼の芝生からとは、また違った太平洋の眺めが楽しめます。

この他、この潮岬観光タワーには、600名収容の大食堂やお土産屋さんなどがあります。

また、この潮岬一帯は、釣り場としても知られており、グレ釣りなどを楽しむ方も多く、年明けの初日の出、芝焼きイベントに始まり、四季を通じて入れ替わり立ち代り様々な方が訪れる場所となっています。

日本で最初に築かれた灯台! 日本で最初に築かれた灯台!

そんな望楼の芝生から、西に車を走らせたところに、1998年に「あなたが選ぶ日本の灯台50選」にも選ばれた「潮岬灯台」があります。

1873年6月10日に完成し、同年9月15日に本点灯を開始したこの潮岬灯台は、東経135度45分16秒、北緯33度26分15秒に位置しており、光度97万カンデラの灯台のその高さは22.51mとなっています。

海水面からは、約50mの位置で発光する灯台となっており、沖合い約35kmまで光を送ることが出来ます。

68段ある螺旋階段を上ると、眼前には太平洋の景色が広がっており、爽快な気分を味わうことができます。

この潮岬灯台は、現在ではごくごく普通の、もっとも灯台らしい、これぞ灯台!というような白一色の塔形をした石造りの灯台となっていますが、明治時代の創建当初は、「樫野埼灯台」(かしのざきとうだい)とともに日本で最初となる灯台として、洋式の木造八角塔の灯台が建っていました。

この灯台は、1866年に結ばれた江戸条約により、諸外国に建設を約束した8ヶ所の灯台のひとつとして築かれたもので、日本の灯台の父と言われ、26歳で来日してからの8年間で、30余りの施設を造っていった、リチャード・ヘンリー・ブラントンが手がけたものでした。

時代とともにその姿を変えていった潮岬灯台ですが、現在建っている灯台は、1948年4月に建替えられたもので、見れば見るほど、実にオーソドックスな灯台となっています。

しかしながら、日本でも一二番を競うほど過酷な気象条件に建つこの灯台は、今でこそ、GPS等のハイテク機器により、船の航行は大分楽なものとなりましたが、潮岬灯台が、日本で最初に築かれた灯台であることからもわかるように、潮の流れや気象条件の厳しいこの熊野灘一帯の海上交通において、その役割が大きかったことは明白であり、特に星や灯台の光を頼りに夜間航行をしていた時代においては、特にその働きは大きかったかと思われます。

高速道路も無く、ただただ国道を南下してたどり着く本州最南端の地 潮岬。

正直、観光地としては目玉となるような施設はありませんが、潮の匂いを感じつつ、この広大な太平洋の眺めを楽しみに、一度訪れてみてください。

高菜漬けの葉でご飯を包んだおにぎり状の、紀州名物 「めはりずし」もこの地ならではの味ですよ。 |

|

|

|

|

・・・ 潮岬を見た人は、こんな観光スポットもチェックしているよ! |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

潮岬(和歌山 串本) |

|

| 和歌山県のゴルフ場|南紀白浜温泉|伊豆の温泉宿ランキング|静岡名物★うまい店 |

| -潮岬のPR- |

~ ♪にっぽんコロリン!ここ最高! 和歌山県旅行観光ガイド『潮岬』~ |

|

|

|

|

― 国内旅行観光ガイド 『名勝・史跡★百景』 ―

ホームページ内の写真や記載内容の無断転用を禁じます。

Copyright(C) Takashi Hoshi. All Rights Reserved. |

|